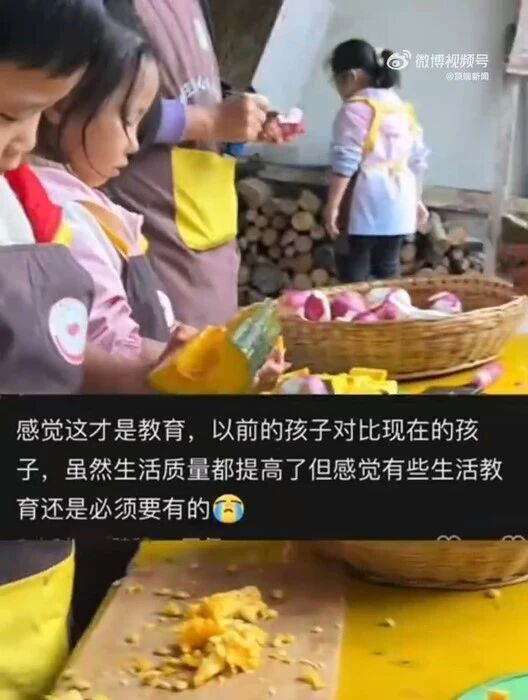

最近刷到河南漯河一家幼儿园的视频,差点笑出眼泪——一群系着小云朵围裙的娃娃挤在灶台边,有的踮着脚揉面,面团粘得满脸都是;有的举着木铲翻烤架上的烧鸡,油星子溅到胳膊上也不躲;还有个光脚的小不点儿抱着柴火往灶里塞,裤脚沾着泥,却笑得眼睛弯成月牙。评论区有人调侃:“这哪是上幼儿园?分明是‘小厨神集训营’,忙到连哭的工夫都没有!”

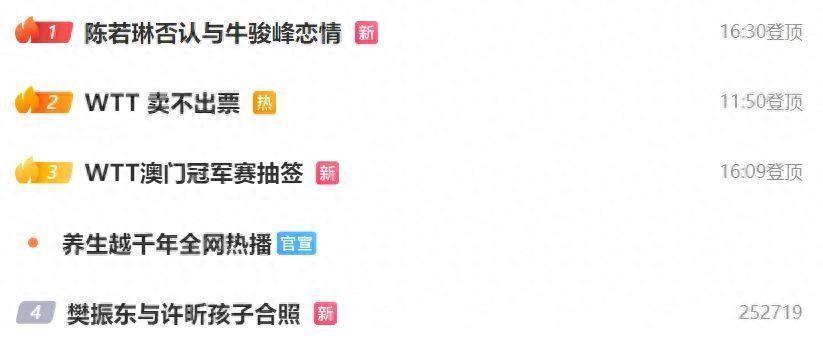

就是这么个“画风清奇”的幼儿园,最近彻底火出了圈。网友的讨论像开了“家庭辩论赛”:有人拍着大腿叫好,“现在娃连韭菜和小麦都分不清,能学揉面、做烧鸡,比背十首古诗有用一百倍!”有人皱着眉敲键盘,“幼儿用菜刀、碰火源,安全能保证吗?”还有人补刀:“今天晒做烧鸡,明天会不会卷到让娃砌墙盖房?这‘吃苦’要是变味儿成新内卷,可就得不偿失了。”

但等你真走进这所幼儿园,会发现它压根不是“复古农家乐”,更不是“苦难表演”——柴火灶旁边贴着彩色小海报,老师举着生鸡肉和熟鸡蛋讲“生熟要分开,不然会拉肚子”;石磨旁边摆着电动粉碎机,老师一边教娃推磨一边说:“爷爷奶奶那辈用石磨磨面,要推半小时;现在有了机器,一分钟就能磨好,但我们得知道,每一口面都藏着祖先的智慧”;就连揉面课,也会穿插“酵母菌是怎么让面团变大的”小实验——原来“吃苦”是壳,里面装的是“生活的底气”。

最有意思的是孩子的反应。有家长说,自家娃发烧38度还哭着要去幼儿园,就怕错过第二天“掌勺”的机会;还有个小朋友回家主动帮妈妈打鸡蛋,举着蛋壳说:“老师说,打鸡蛋要轻一点,不然会有碎壳掉进碗里。”原本以为“吃苦”会让孩子抵触,结果这群娃反倒“上瘾”了——毕竟,谁会拒绝当“能帮妈妈做事的小大人”呢?

更让我意外的是家长的态度。这所幼儿园的名额早成了“香饽饽”,有的家长提前半年排队,就为了让娃能“摸一摸柴火灶”。一位妈妈说:“以前送娃去早教班,学了一堆单词,可连系鞋带都不会;现在倒好,回家能帮我揉馒头,还会说‘揉面要揉够10分钟,不然馒头会硬得像石头’——这才是我想让娃学的‘本事’。”

其实“吃苦幼儿园”走红的背后,藏着当下教育最戳人的痛点:我们总怕孩子“输在起跑线”,3岁逼他背单词,5岁逼他学编程,却忘了“会生活”才是最基本的“起跑线”。就像网友说的:“985毕业的娃,未必能煮一碗热乎面;可会揉面的娃,肯定能把日子过成诗。”这所幼儿园没教娃背古诗,却教了他“怎么煮一碗安全的面”;没让娃学编程,却给了他“对生活的好奇”——比如推石磨时,老师会说:“爷爷奶奶用石磨磨面,要推半小时;现在有了电动粉碎机,一分钟就好,但你要每一次工具的变化,都是祖先变聪明的证据。”

最让我触动的是一位爸爸的话:“以前送娃去早教班,他总哭着说‘不想学单词’;现在倒好,早上六点就爬起来穿围裙,说‘今天轮到我掌勺’——我突然明白,原来‘吃苦’不是遭罪,是让他找到‘我能行’的感觉。”

其实“吃苦幼儿园”火的从来不是“吃苦”本身,是它撞碎了我们对“幼儿园”的固有印象——原来幼儿园不是“做题预备班”,不是“电子设备托管所”,而是让孩子“像孩子一样活着”的地方:能摸泥巴,能碰烟火,能为了“掌勺”而兴奋,能从劳动里找到快乐。

至于家长为啥抢着送?答案就藏在孩子举着烧鸡跑过来的瞬间——当娃仰着沾着面粉的脸说“妈妈,这是我做的,给你留的”,你会突然懂:最好的教育,从来不是把孩子塞进“知识罐头”,而是让他在泥土里、烟火气里,摸出生活的温度,长出“自己动手,丰衣足食”的底气。

就像这所幼儿园的老师说的:“我们不是让娃‘吃苦’,是让他知道,柴火灶里有爷爷的故事,石磨里有文明的进步,揉面的力气里,藏着‘好好活着’的本事。”而这,或许就是教育最该有的样子:不慌着教他“成为谁”,先教他“学会做自己”。