上周蹲点重庆渝北区某汽车零部件厂门口,我见证了最直观的“行业降温”——以前清晨六点就被工人挤得挪不开脚的包子铺,现在七点半的蒸笼还冒着凉丝丝的热气。老板老张搓着冻红的手跟我说:“厂里上个月裁了两百人,熟客少了一半,我家肉包的销量直接掉了三分之一。”这不是重庆独有的景象,而是全球13万汽车人正在经历的“生存考题”。

如果把汽车行业比作一棵大树,整车厂是“树干”,供应链是“树根”——现在“树干”先开始缩枝了。

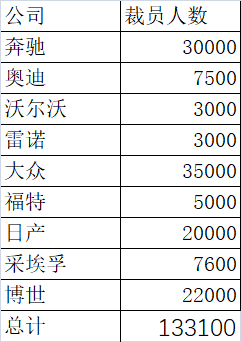

奔驰今年上半年放出“鼓励3万名员工自愿离职”的消息,目前已有4000人签字;奥迪计划到2029年底裁7500人,沃尔沃的3000人全球裁员正在推进;雷诺刚传出去年底前敲定3000人自愿离职的方案,重点砍的是市场、财务这些“支持岗”;大众更狠,2030年前要在德国本土裁掉3.5万人,相当于把德国工厂的产能直接“瘦”一圈;福特欧洲区的裁员从去年的4000人,加到了今年科隆工厂的1000人——这次连“从不碰生产岗”的惯例都破了;日本日产更绝,直接把全球工厂从17家砍到10家,2027财年前要裁2万人,占总员工的15%。

这些数字不是冰冷的统计,是一个个具体的人:奔驰柏林总部的HR姑娘,刚买了学区房就收到遣散通知;奥迪慕尼黑工厂的老技工,摸了20年的发动机,现在要去学电动车电池检测;福特科隆工厂的装配工,上周还在朋友圈晒儿子的生日蛋糕,这周就开始翻招聘网站。

当“树干”开始缩编,“树根”的震动只会更剧烈。

采埃孚10月刚宣布裁7600人,博世更夸张:2024年已经裁了9000人,2030年前还要再砍1.3万,累计2.2万人的规模,几乎把“成本减法”做到了极致。安永的报告戳破了“只裁总部”的幻想:德国汽车行业过去一年净减的5.15万个岗位里,供应链占了大头;欧洲汽车供应链自2020年以来,已经流失了8.6万个工作岗位——这些岗位不是坐在写字楼里的白领,是车间里拧螺丝的师傅、仓库里理货的大姐、物流车上跑长途的司机。

英国伯明翰大学的戴维·贝利教授说过一句扎心的话:“一个汽车厂的岗位,能带动供应链里七个相关岗位。”就像重庆那间包子铺,裁的是零部件厂的工人,影响的是早餐店、理发店、幼儿园的生意。我采访过一位在博世做了12年的质检工,他说:“上个月刚还完,这个月就收到了裁员通知——我不是怕找不到工作,是怕找不到能养得起孩子的工作。”

这场“寒冬”不是突然来的:全球汽车需求疲软,电动化转型的成本压力,还有供应链的重构,都在把“裁员”变成行业的“集体选择”。但比数字更让人难受的,是那些被卷进浪潮里的普通人——

在德国斯图加特的采埃孚工厂门口,我见过一位50岁的装配工,抱着工具箱坐在台阶上哭:“我从18岁就开始拧这个螺丝,现在告诉我‘这个岗位不需要了’”;在日本东京的日产总部楼下,一位年轻的工程师攥着离职证明说:“我本来打算明年结婚,现在连彩礼钱都没着落”;在重庆的零部件厂宿舍楼下,几个刚被裁的工人蹲在便利店门口抽烟:“明天去人才市场看看,实在不行就去送外卖——总不能让老婆孩子饿肚子。”

有人说“这是转型的阵痛”,可阵痛不该让普通人单独扛。我们能看到的是,有些企业在推“技能培训计划”(比如奔驰的电动车维修课程),有些地方在对接新能源企业的岗位(比如重庆两江新区的新能源工厂正在招人),但更多的是等待:等待全球需求的回升,等待电动化转型的“红利期”,等待下一个“春天”的到来。

上周离开包子铺的时候,老张把最后两个热包子塞进我手里:“说不定下个月厂里又招新人了呢?”我接过包子,热气糊住了眼镜——希望这个“说不定”,能早点变成“一定”。毕竟,汽车行业的冬天再冷,也不该冻住普通人的“小日子”。