早上刷小红书,刷到条热得发烫的帖子:“11月6日宜忌清单:宜穿浅粉、忌加班、慎喝冰饮”,底下评论区比帖子还热闹——有人晒出自己的粉色卫衣说“今天真的没被领导骂”,有人懊恼“刚喝了冰咖啡,现在赶紧喝热水冲晦气”,还有人调侃“要是‘不宜上班’能当请假理由,我天天看黄历”。

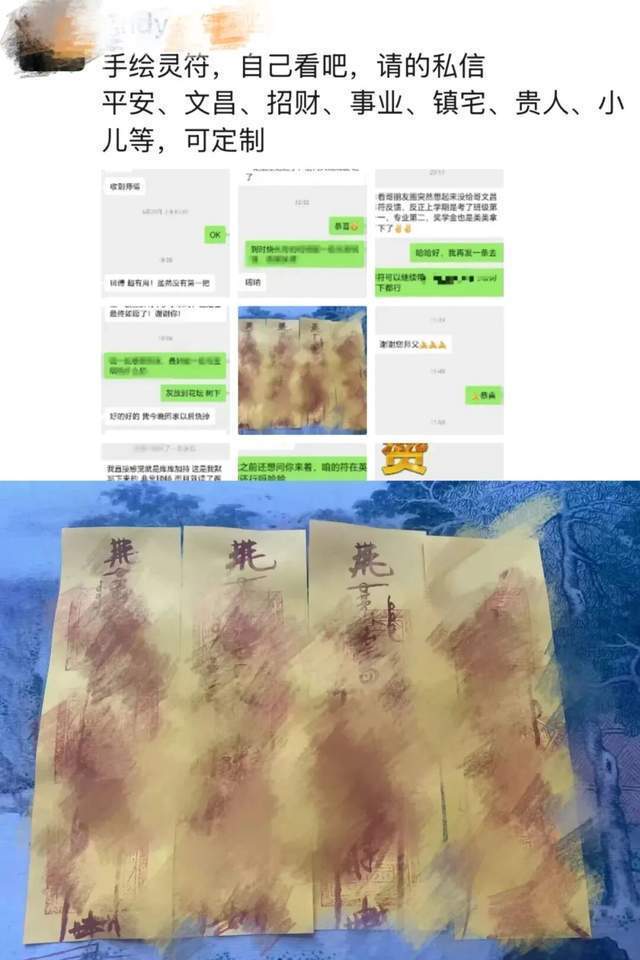

可这看似“有趣”的“电子黄历”,其实藏着不少“套路”。有网友扒出,那些天天发“宜忌”的博主,背地里都在“挂羊头卖狗肉”:前脚说“今日忌穿黑,需戴紫水晶转运”,后脚主页就挂着同款水晶的链接;有的更直接,把粉丝引流到“专属群”,里面全是“请符改运”的广告——一张写着“破霉运”的纸符卖99元,声称“贴在床头就能消灾”。说白了,这些博主哪里是“解读黄历”,分明是把“今日不宜”当成了“今日宜割韭菜”的借口。

为啥这种“电子黄历”能火?说到底,是戳中了当下人的“焦虑神经”。面对工作压力、生活不确定性,很多人想找个“简单的答案”——穿对颜色就能顺,避开“禁忌”就能少麻烦,哪怕是心理暗示,也比“靠自己努力”更省心。而博主们恰恰抓住了这点,用“模棱两可”的话术“钓鱼”:“可能会遇到贵人”“避免与人争执”,不管发生什么,都能往“灵验”上靠——你顺了,是黄历准;你不顺,是“没完全遵守规则”。

更离谱的是平台的“默许”。为了流量,有的平台算法一个劲推这类内容,把“电子黄历”塞进年轻人的首页。可他们忘了,不是所有人都能分清“玩笑”和“当真”:有家长说,上初二的孩子现在每天出门前非要查黄历,说“穿错颜色会被同学孤立”;还有刚毕业的职场新人,因为“今日不宜沟通”,错过了跟领导汇报的机会。这些“假黄历”不仅挤占了优质内容的空间,更把“迷信”包装成“民俗”,给青少年灌输了错误的认知。

其实传统黄历是啥?是天文、历法和民俗的融合,比如“宜农耕”“忌动土”,是古人根据节气总结的生活经验。可现在的“电子黄历”,早把这些丢得精光,只剩下“带货”的小心思。就像人民网说的:“电子黄历乱象不是‘小打小闹’,是在破坏网络生态。”前阵子网信部门刚查处了小红书等平台的不良信息问题,要求“履行主体责任”——平台要是再“睁只眼闭只眼”,就是给“割韭菜”的博主递刀子。

说到底,我们需要的是“有趣的民俗”,不是“割人的套路”。要是“电子黄历”只停留在“图一乐”,比如“今日宜吃火锅”“忌熬夜”,那倒也无可厚非;可一旦变成“必须买某样东西才能转运”,那就变味了。

希望平台能赶紧“醒过来”:优化审核机制,把“假黄历、真卖货”的内容拦在门外;多推点科普内容,告诉大家“运气是努力的副产品,不是穿粉色衣服穿来的”。毕竟,网络空间不是“收割场”,别让“今日不宜上班”的玩笑,变成“今日宜钱”的陷阱——这不仅是对用户负责,更是对网络生态的守护。