在我们熟悉的童年和青少年生活中,饮食往往被视为满足生理需求的一种方式。有越来越多的研究显示,儿童青少年的健康饮食与心理健康之间有着密不可分的关系。让我们深入探讨这一主题——儿童青少年健康饮食(儿童青少年也可能发生抑郁症)。

近些年来,心理健康问题呈现出一种上升趋势,尤其是在儿童和青少年中。很多人可能未曾意识到,饮食的选择会直接影响我们的情绪与心理状态。想象一下,当孩子们每天都被高糖、高脂肪的快餐和零食包围时,他们的身体与情绪又会承受怎样的负担?营养不良可能导致能量低下,进而影响学习和社交能力,诱发抑郁或焦虑情绪。

研究表明,富含Omega-3脂肪酸的食物,如鱼类和坚果,不仅对于身体健康有益,还能提高心理健康水平。孩子们可以通过吃深海鱼、亚麻籽等食物来提高自身的情绪稳定性。蔬菜、水果和全谷物也是不可或缺的。在朋友的分享中,有一位妈妈告诉我,她的孩子自从开始每天吃水果和绿色蔬菜后,不仅胃口大开,情绪也变得阳光开朗,学习成绩更是节节攀升。

饮食习惯的养成并非一蹴而就。常常,孩子们会变得对快餐和垃圾食品情有独钟。那些油炸诱人的食物虽然能带来短暂的快感,却往往让他们在内部产生了隐患,比如肠道不适和精神疲惫。试想一下,在学校里,课间的零食时间,如果孩子们都在分享巧克力、薯片,这会带来怎样的饮食氛围?相反,如果他们互相鼓励分享切好的水果或自制的健康小吃,环境将变得截然不同。

说到自制健康饮食,很多人可能会想:“这与抑郁症有什么关系呢?”其实,自制的过程能让孩子们培养对食材的兴趣,增强自信与自我价值感,进而减少抑郁抑或焦虑的情绪。一个孩子在厨房里,手中捏着面团,心中盘算着要如何为朋友们烤出最美味的饼干,想象一下,那种成就感与幸福感如何转瞬蔓延到他们的生活中。这种亲手制作的体验,不单提升了他们的饮食健康,更丰富了他们的社会交际。

在教育中,父母与学校的支持同样不可忽视。一个孩子如果在家庭中始终接触到健康饮食的理念,自然会在行为习惯上更趋向于健康。而学校的营养午餐、健康饮食教育活动,则可以进一步巩固这一理念。想要真的改变饮食习惯,光靠家庭的努力是远远不够的,社会和学校的配合是必不可少的。

尽管我们努力倡导健康饮食,儿童青少年仍然可能面临抑郁的风险。这是因为情绪问题往往是多方面的,遗传因素、环境影响以及社会压力等诸多因素也在其中扮演重要角色。所以说,健康饮食虽然是一把钥匙,打开了心理健康之门,但并不是唯一出路。鼓励孩子们倾诉内心的感受,及时寻求专业的心理帮助,才是更为全面的解决之道。

而在探讨这一主题时,也许不妨让我们回过头来,思考一下自己的饮食习惯与心理感受。你有没有在某一时刻,因美食而获得情绪的慰藉?是否有热爱烹饪的亲友用一顿温暖的晚餐,驱散了你心底的阴霾?这样的情感共鸣,无疑也是进一步理解儿童青少年健康饮食和心理健康相互联系的一部分。

当我们为孩童铺设更加健康的饮食道路时,或许就能逐步为他们铸就一座心理健康的堡垒。在这条旅程上,让我们共同努力,让每一个孩子都能在健康饮食的滋养下,快乐成长,绽放出最灿烂的笑容。良好的饮食不仅滋养身体,更是关爱心灵的最佳良方。

儿童青少年心理门诊诊疗范围

穿越喧嚣的街道,耳边总响起孩子们的笑声。在欢声笑语的背后,许多儿童和青少年却隐藏着心灵的阴霾。就像是盛开的花朵下,潜藏着不易察觉的根部问题。儿童青少年心理门诊诊疗范围的探讨,不仅是为了洞悉这些问题,更是要为孩子们的内心搭建一座桥梁,帮助他们走出心理的迷雾。

如果说童年是一块未经雕琢的璞玉,那么心理健康就是那把开启心灵宝库的钥匙。在如今这个高度竞争与快速变化的时代,越来越多的孩子可能遭遇到情绪波动、焦虑、抑郁等心理问题。这些状况如同潜伏的暗流,无声无息却又影响深远,如何及时发现并加以干预,成为了社会亟需应对的课题。每当听到关于儿童自杀或精神障碍的新闻,心中总不免一阵沉痛,这是何等巨大的心理负担!

儿童青少年心理门诊诊疗范围包括了自闭症、注意力障碍、焦虑症、抑郁症等多种情绪与行为问题。根据国家卫生健康委员会的数据,近年来我国5-17岁儿童青少年心理问题的发生率已达18.4%。这意味着,在我们的身边,几乎五分之一的孩子都在与心理困扰斗争。他们就像舞台上未被人识别的演员,努力扮演着“正常”的角色,却在夜深人静时流露出脆弱与无助。

心理健康的重要性不言而喻,而我们亟须做的,就是在这片水波荡漾的湖面上,投下理解与关爱的石子。想想那些曾在那里接受心理咨询的朋友,他们每一个都有着自己独特的故事:有孩子因为家庭变故而心灰意冷,也有人因为校园欺凌而失去了微笑。那些医生宛若灯塔,用温暖的光芒照亮迷失的航路,帮助孩子们重拾自信的船桨。

在一次心理咨询中,有一个孩子因为被同学嘲笑而感到自卑,几乎不敢走进教室,甚至开始逃课。就在他的父母引导他去尝试心理门诊时,他的世界仿佛打开了一扇窗。从最初的羞怯,到逐渐表达自我情感,最后在专家的帮助下重新回到课堂。他的转变,总结出成功的关键在于信任与倾诉。心理咨询不仅仅是一种诊疗,更是给予心灵发声的舞台。

在这个过程中也满布荆棘。并非每一次预约都是顺利的,有些孩子对心理咨询存在误解,甚至拒绝沟通,家长对此感到无奈和焦虑。这种情况下,尊重和耐心显得尤为重要。很多时候,倾听胜过千言万语。让孩子明白,没有什么是值得他羞愧的,勇敢地表达情感才是面对问题的第一步。

解决儿童青少年心理问题,不能停留在治疗层面,更要从根本上去做预防。学校和家庭的合作至关重要。建立起学校心理健康教育的机制,让老师们接受专业培训,导师与心理专家的联手,可以在早期发现心理问题。家长们也要掌握一些心理知识,学习如何与孩子沟通,察觉他们的情绪变化。

面对困境,我们也许不能一蹴而就,但可以从点滴入手。每天花些时间与孩子进行深入的对话,分享彼此的感受与经历,给予他们力量与支持。甚至,带他们参与小组活动,增强他们的社会联系,丰富他们的情感世界,让他们知道,身边并不孤单。

当我们展望明亮的前景并非遥不可及。通过不断推广心理健康知识和服务,我们期待看到更多家庭能在爱与理解中携手前行。希望在不久的将来,儿童青少年心理门诊诊疗范围的意识,能深入每个家庭的心中,让每一个孩子都能在健康的心理环境中成长,成为阳光下自由翱翔的小鸟。每一颗心都有权获得温暖与关爱。在这条爱心之路上,人人都是守护者。

儿童青少年也可能发生抑郁症

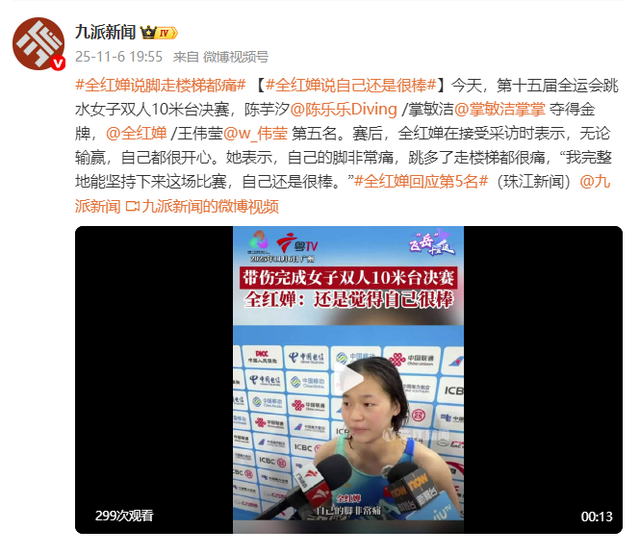

儿童青少年也可能发生抑郁症当我第一次看到小侄女在阳光明媚的公园里,默默坐在秋千上,不再像往常那样欢笑玩耍时,我心里涌起一阵不安。她的眼神里藏着一种难以言表的忧伤,仿佛这个充满童趣的世界并不能带给她快乐。我曾以为抑郁症只属于成人,特别是在生活压力、工作挑战面前。但随着我逐渐接触心理健康领域,才意识到:儿童青少年也可能发生抑郁症,这并不是一个遥远的话题,而是越来越迫切需要我们关注的现实。

根据统计数据,约有20%的青少年在某个阶段会经历抑郁症状。这个数字令人震惊,尤其是我们总是认为,孩子的世界应该是无忧无虑的,他们的烦恼不过是作业多了、玩具少了。心理病症却不是只针对特定年龄段的“特权”,无论是儿童还是青少年,都可能受到抑郁症的侵扰。小小的心灵有时承受着超乎我们想象的重压。

抑郁症并不是简单的情绪低落,儿童青少年也受到家庭环境、社交关系以及学业压力等多重因素的影响。一位心理专家曾强调,儿童的情感表达能力远不如成年人,他们可能通过行为来隐晦地表现自己的痛苦。我的侄女原本绘画很有天赋,但最近却拒绝拿起画笔。这种沉默的呐喊,常常被我们成人忽视。

跨越文化和地域的差异,抑郁症在全球范围内都显示出惊人的普遍性。在一些发达国家,心理健康教育相对成熟,但在许多地方,抑郁症依然被视为“禁忌话题”。孩子们感受到的压力或许来自父母对成绩的期待、同学间的竞争或是社交媒体上无处不在的比较现象。就像一只小鸟在狭小的鸟笼里,无论它多么渴望飞翔,最终也只能在框框里感到压抑。

我们不妨想象一下,一个小学五年级的男孩,他每天的生活都充斥着作业、补习班和家长的高要求。他可能在课堂上表现得很积极,但在夜深人静时,却常常感到无比孤独。学校是一个小社会,其中的每一份评价、每一次比较,都是无形的压力。再加上朋友关系的复杂,孩子们的心理承受能力显得尤为脆弱。抑郁症就如同潜伏在柏油马路下的裂缝,只有初春的雨水来时,才会显现出问题的严重性。

在家长和老师的角色中,我们有责任关注这些变化。其实,识别儿童青少年抑郁症状的关键在于观察他们的行为变化。是否突然变得孤僻,不再与朋友互动?是否对曾经热爱的事情产生了厌倦?有时,我们需要一点敏锐的观察力,就像农夫在雨季前仔细查找田里的秧苗。及时地介入和沟通,可以让孩子们知道,情感的表达是被允许的,心理健康的重要性是不可忽视的。

回到我侄女的故事,我决定陪她去参加一场涂鸦活动。那天,她在涂鸦墙上用五彩斑斓的颜色表达出自己的情感,虽然画出的形象有点怪诞,却是她内心挣扎与希望的真实写照。生活中的小细节往往是打破沉默的钥匙,让孩子们知道,他们并不孤单,外面的世界充满着理解与温暖。

在结束这篇文章时,我想对每位读者呼吁:开放对话、倾听心声。儿童青少年也可能发生抑郁症,但只要我们共同努力,创造出一个开放和包容的环境,孩子们的心灵终究会在阳光下绽放。抑郁并不可怕,但我们的沉默和无视,或许才是最令人心痛的悲剧。让我们一起关注那些在黑暗角落里的小灵魂,陪伴他们走向更光明的未来。