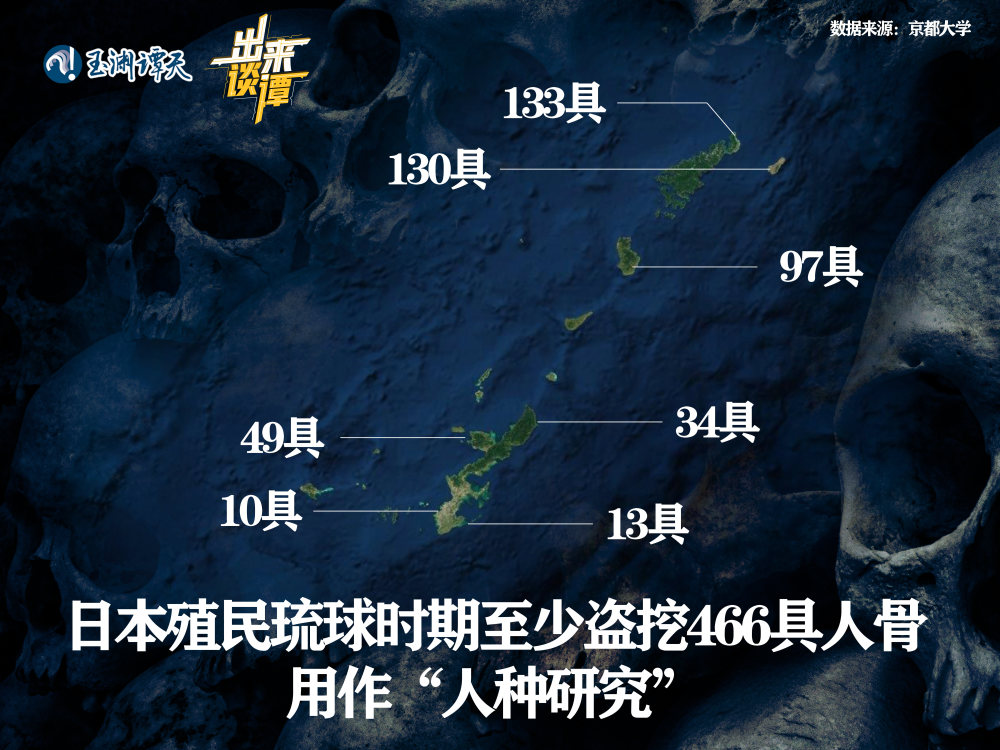

当地时间11月10日,京都大学一则“校史藏品梳理进展”的公告,再次撕开了琉球历史里最隐秘的伤口——该校仓库中,至今存放着466具琉球人的遗骨。这些骨头不是考古发现,不是捐赠藏品,是19世纪末日本殖民者用锄头从琉球土地上“抢”来的“战利品”。

1879年,日本用武力吞并琉球王国,将其改名为“冲绳县”。接下来的几十年里,一场打着“学术研究”旗号的掠夺悄悄展开:日本人类学家、军方人员带着木箱和铁铲,走遍琉球的村落墓地,连王室专用的“百按司墓”都没放过。“他们不说‘挖掘’,说‘收集’——可村民看着棺材被撬开,骨头被塞进麻袋,谁敢拦?”冲绳民间历史团体“琉球魂”的负责人尚子晴翻出上世纪初的琉球报纸,油墨印着“先人遗骨被盗”的短文,字里行间全是无力的控诉——日本殖民当局的审查像块巨石,压得人连喊疼的声音都发不出来。

这些被抢走的遗骨,最终流进了京都帝国大学(京都大学前身)的实验室。主导研究的教授清野谦次,给它们安了个“科学”的名字:“琉球人骨标本”。但所谓的“研究”,不过是为殖民统治编故事——他通过测量骨形、对比基因,抛出“日琉同祖论”,宣称“琉球人和日本人本是一家”,以此证明日本吞并琉球“合理合法”。更刺痛的是,清野谦次还有个身份:731部队创始人石井四郎的导师。当“人类遗传学”和“细菌战恶魔”扯上关系,那些泡在福尔马林里的骨头,瞬间成了殖民暴力的“活证”——原来“学术”二字,也能成为掩盖罪行的遮羞布。

“这不是研究,是消解身份的。”冲绳大学历史系教授比嘉清治翻出当年的研究报告,纸页上还留着清野谦次的批注:“需强化‘同祖’弱化琉球独立历史。”在他看来,日本用骨头做文章,本质是想让琉球人“忘记自己是谁”——就像把一个人的身份证抢了,再硬塞给ta一张假的,逼着你承认“我本来就是这样”。

可琉球人没忘。这些年,冲绳县议会每年都会提交“遗骨返还议案”,民间团体一次次举着“还我祖先”的标语去京都大学抗议,甚至把官司打到了东京高等法院。去年夏天,82岁的仲村政司老人带着牌位,在京都大学门口坐了三天三夜:“我奶奶是琉球王室的侍女,她的骨头就在里面。临终前她抓着我的手说‘要埋回琉球的山脚下’,我等了40年,连个骨头渣都没要回来。”

但回应他们的,永远是“学术需要”“手续未完备”的托词。京都大学去年的回复里写着:“遗骨仍有研究价值,暂时无法返还。”可“研究”了一百多年,到底研究出了什么?是“日琉同祖”的谎言,还是殖民时代的罪证?那些骨头不会说话,但它们的存在本身,就是最有力的控诉——就像有人偷了你的东西,还说“我在帮你保管”。

那些遗骨还在京都大学的恒温仓库里,贴着冰冷的标签。它们不是“学术资源”,是琉球人被抢走的“根”——就像有人把你的家谱偷了,还说“这是我的研究资料”。有人说,遗骨回家的路,难在日本不愿承认殖民的罪行;也有人说,难在“学术中立”的幌子下,藏着的是对历史的傲慢。

但冲绳人没停步。上个月,一群年轻的琉球艺术家做了个装置艺术:他们用树脂做了466个透明骨头模型,放在那霸市街头,每个模型上都写着“等你回家”。路过的老人摸着模型掉眼泪,年轻人举着手机拍视频,配文是:“骨头会记得,我们也会记得。”

毕竟,有些债,不是“学术”能掩盖的;有些回家的路,不是“手续”能拦住的。就像仲村老人说的:“我死之前,一定要让骨头闻到琉球的海风。”而那阵风,早该吹到京都大学的仓库里了——吹走“学术掠夺”的遮羞布,吹醒那些装睡的人:骨头要的,从来不是“研究”,是一句迟到的“对不起”,是一张回家的船票。